「2020年4月から派遣法改正が始まる」ってニュースで見たけど、派遣社員には影響あるの?

あります!わかりやすくポイントでまとめて解説します!

2020年4月1日から派遣法改正が施行され、特にお金の面(派遣社員の賃金、退職金、交通費)が関わってきます。

「そんなの派遣会社だけの問題でしょ?」と思うかもしれませんが、派遣先の企業にも影響があります。

今回の派遣法改正は派遣会社も派遣先企業も、そして派遣社員ひいては派遣先企業の正社員にも関係してくるものです。

知っておかないと損をする内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

2021年の派遣法改正を参考にしたい方は、こちらもチェックしてみてくださいね。

※本ページにはPRが含まれます。

2020年4月からの派遣法改正の概要

まずは今回の派遣法改正の概要から解説します。

派遣法改正の目的は?

今回の派遣法改正の目的は「正規雇用者と非正規雇用者の待遇格差改善」です。

これが「同一労働同一賃金」と呼ばれる新たなルールであり、その実現に向けて政府は力を入れ、各企業はそれへの対応が求められています。

派遣法改正の背景には近年の「働き方改革」があり、格差を是正して働き方の多様化を進めることで、一億総活躍プランを実現するという狙いもあります。

正規雇用者と非正規雇用者の両者間での不合理な賃金格差の是正は、こうした働き方改革の中心であり、その流れのなかで派遣労働者にも、パートタイム労働者らと同様のルールが適用することになったのです。

※同一労働同一賃金については後ほど詳しく掘り下げます。

法改正はいつから施行される?

2020(令和2)年4月1日から派遣法改正が施行されます。

働き方改革関連法のなかには、中小企業に対して適用までの猶予期間があるものもありますが、大企業・中小企業ともに2020(令和2)年4月1日からの施行です。

同一労働同一賃金とは?

今回の派遣法改正の超重要キーワードが「同一労働同一賃金」です。

まずはこのルールの内容を確実に押さえておきましょう。

同一労働同一賃金の目的は、同一企業の正社員と非正規雇用(派遣社員、パートタイム労働者、有期雇用労働者)の間の不合理な待遇格差の改善を図ることにあります。

同一企業内での正規雇用者と非正規雇用者との間の不合理な格差解消により、どんな働き方を選んでも納得がいく処遇を得られ、多様な働き方を自由に選択できるように進むことが期待されています。

同一労働同一賃金の実現のために厚生労働省では「同一労働同一賃金ガイドライン」を用意しており、不合理な待遇とは何か、原則的な考え方を具体的に明示しています。

※本ページにはPRが含まれます。

同一労働同一賃金の概要も押さえた上で、法改正の具体的な内容に参りましょう!

改正された内容をわかりやすく解説!【図解アリ】

今回の派遣法改正では以下3点が改正内容です。

詳しく掘り下げて解説します!

- 「同一労働同一賃金」導入による派遣社員の賃金決定方法の変更

- 派遣先から派遣会社への情報開示義務

- 派遣会社から派遣社員への説明義務

①「同一労働同一賃金」導入による派遣社員の賃金決定方法の変更

2020年の派遣法改正において、派遣社員の同一労働同一賃金の確保に向け、賃金の決定方法が変わります。

各派遣会社は次のいずれかの対応を取ることが求められます。

- 派遣先均等・均衡方式

- 労使協定方式

派遣先均等・均衡方式は、有期雇用労働者や短時間労働者にも導入されている方式ですが、これを派遣労働者にあてはめると、どの企業に派遣されるかによって賃金が変わったり、派遣労働者の希望が賃金の高い大企業に集中しがちとなり適切でないため、派遣労働者と同種の一般労働者の平均的賃金を基準とする労使協定方式という選択肢も設けられました。

両方とも図で見ていきましょう!

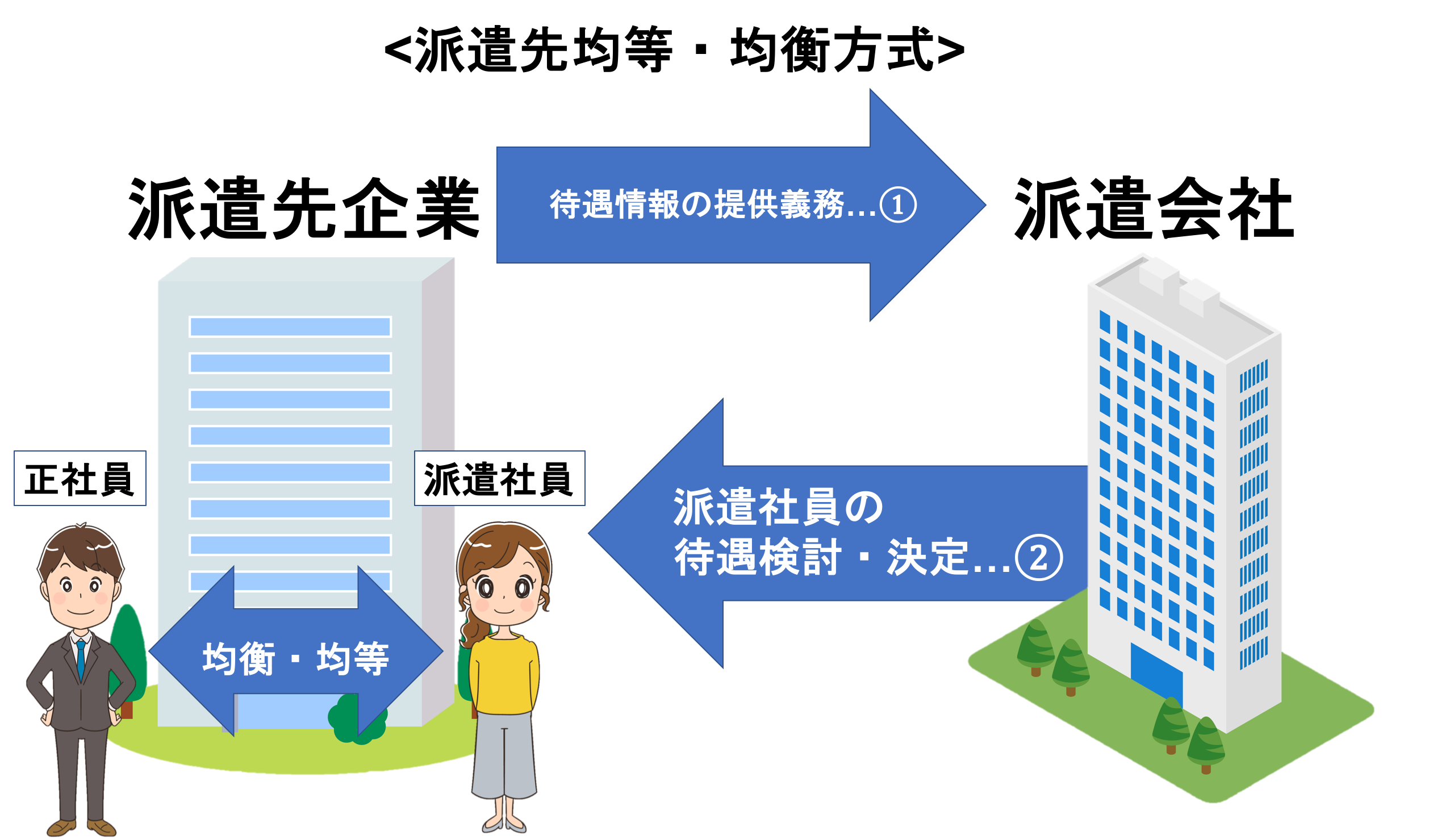

派遣先均等・均衡方式とは?

派遣先企業で職務内容や職務内容・配置の変更範囲が派遣社員と同じ比較対象労働者の賃金を比較して派遣社員の賃金を決める方式です。

このとき派遣先企業には「比較対象労働者の待遇情報を派遣会社に提供する」ことが求められます(下記図①)

派遣会社はその派遣先企業から提供された情報にもとづき、派遣社員の待遇を検討して決定します(下記図②)

これらをカンタンに図示すると以下のようにまとめられます。

派遣会社の事業主は派遣先企業の事業主が従業員にいくら賃金を支払っているかわからなければ、均等・均衡の実現ができません。

そこで今回の派遣法改正により、派遣先均等・均衡方式が導入されたことに伴い、派遣先に従業員の待遇情報を派遣会社に提供することが義務付けられました。

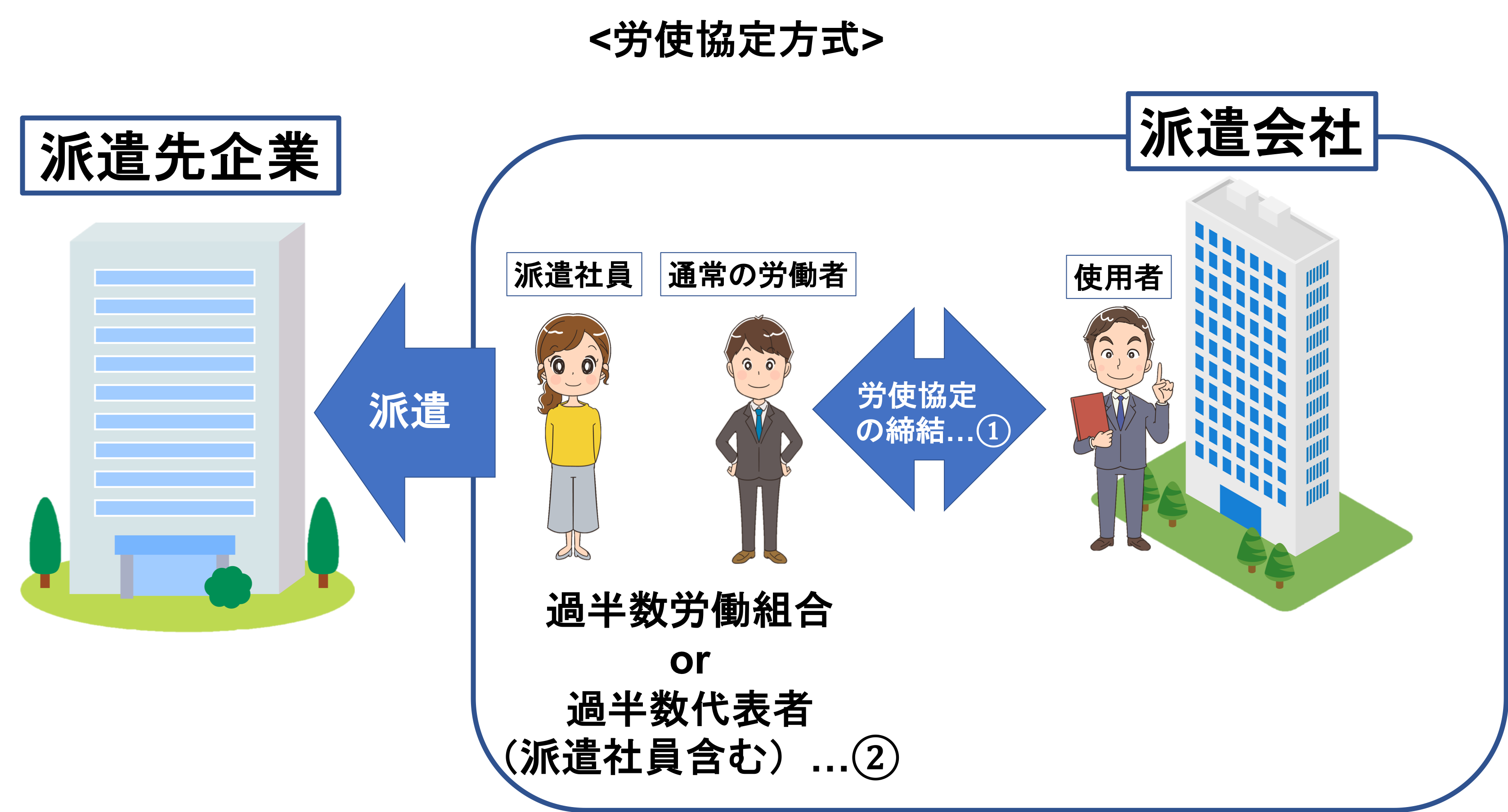

労使協定方式とは?

先ほどの派遣先均等・均衡方式とは異なり、派遣会社と派遣社員の代表との間で賃金の決定方法を定める(下記図①)のが労使協定方式です。

労使協定は、他にも時間外労働における三六協定などの例がありますね。

労働者の過半数が所属する労働組合が無い時は、労働者の過半数を代表する人と労使協定を結びます(下記図②)

この方式で賃金を決める場合、一般労働者の平均的な賃金と比較し、同等以上の賃金にしなければなりません。

「一般労働者の平均的な賃金」とは、派遣先企業の事業所地域で同種の業務に従事する人で、同じくらいの経験や技能がある人の平均的な賃金額を指します。

なおこの方式では、派遣先企業の従業員との賃金格差は問題となりません。

労使協定方式をカンタンにまとめると以下の通りです。

ちなみに派遣会社ごとで「派遣先均衡・均等方式」「労使協定方式」のいずれかを選択するわけですが、具体的には以下のようになりました。

| 派遣会社名 | 選択した賃金方式 |

|---|---|

| スタッフサービス | 労使協定方式 |

| テンプスタッフ | 労使協定方式 |

| リクルートスタッフィング | 労使協定方式 |

| ランスタッド | 労使協定方式 |

| マンパワー | 労使協定方式 |

| アデコ | 労使協定方式 |

大手の派遣会社だけで見ると、全社とも「労使協定方式」を採用していますね。

②派遣先から派遣会社への情報提供義務

今回の派遣法改正から、派遣先企業は派遣会社と労働者派遣契約を結ぶ際、「賃金等に関する情報を提供する義務」を負います。

先ほども述べたように「派遣先均等・均衡方式」で待遇を決める場合、派遣先企業が従業員の賃金などの待遇に関する情報を提供しないと、均等・均衡が取れる待遇を決められないからです。

ちなみにこの点で提供する情報は、前述した比較対象労働者の賃金となります。

一方、「労使協定方式」の場合には、福利厚生と教育訓練についての情報提供のみでOK。派遣先企業の従業員の賃金は関係ないからです。

なお法改正では「派遣元事業主は、派遣先事業主から必要情報の提供がない場合、労働者派遣契約を結んではいけない」という旨の内容も定められましたので忘れずに対応しないといけませんね。

③派遣会社から派遣社員への説明義務

今回の派遣法改正では、派遣会社は以下2つの説明義務を果たさなければなりません。

- 派遣社員の雇い入れ・派遣をする際の説明義務

- 派遣社員から求められた場合の説明義務

派遣社員の雇い入れ・派遣をする際の説明義務

派遣会社は雇い入れおよび派遣する際、事前に以下のポイントを派遣社員に説明しなければいけません。

- 派遣先均等・均衡方式によりどのような措置を講ずるか

- 労使協定方式によりどのような措置を講ずるか

- 職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案してどのように賃金を決めるか

不合理な待遇差を解消するため、これらの事前説明が必要になるんです。

加えて下記の説明も必須です。

- 昇給の有無

- 退職手当の有無

- 賞与の有無

- 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か(対象である場合には、労使協定の有効期間の終期)

- 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

派遣社員から求められた場合の説明義務

派遣会社は派遣社員から要望があった場合、「派遣社員と比較労働対象者との待遇の相違内容、およびその理由」について説明が義務づけられます。

説明が必要な事項については、先ほどの派遣先均等・均衡方式と労使協定方式で異なります。

派遣先均等・均衡方式の場合、説明の必要がある事項は以下の通りです。

- 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

- 「派遣労働者及び比較対象労働者の待遇の個別具体的な内容」又は「派遣労働者及び比較対象労働者の待遇に関する基準」

労使協定方式の場合、説明の必要がある事項は以下の通りです。

- 派遣労働者の賃金が労使協定で定めた事項および労使協定の定めによる公正な評価にもとづいて決定されていること

- 労使協定に定められた賃金の決定方法をどのように適用したか

派遣会社の説明義務は単に説明だけをすればよいのではなく、後から紛争が起こることを回避し、また派遣先での労働意欲が下がらないようにするためにも、派遣労働者に労働条件の内容をしっかり説明してその納得を得ておくことが望ましいでしょう。

正社員との待遇差是正について掘り下げ!

今回の派遣法改正でなんとなく「派遣社員と正社員の待遇差が解消されるんだなあ…」とお分りいただけたかと思います。

ですが具体的に派遣社員にどんな影響があるのか気になりますよね。

ここからは以下の待遇に関して詳しく掘り下げます!

- 賃金

- ボーナス(賞与)

- 交通費

- 退職金

一つずつ見ていきましょう!

①派遣社員の賃金への影響は?

今回の派遣法改正により、今までは正社員よりも低賃金だった派遣社員のお給料が、正社員と同水準まで上がる可能性もあります。

ただ派遣社員の方はうかつに喜んでいられません。

派遣社員の賃金が正社員と同水準になれば、派遣先企業は「今までより高い賃金 +マージン」を支払うことになります。

そこまでして派遣社員を雇いたい、なんて思ってくれれば良いのですが、これをきっかけに派遣社員の雇用を縮小するケースが考えられます。

最悪の場合、「派遣切り」なんて事態にもなりかねません。

※派遣法改正に伴う派遣切り事情は記事後編で解説します。

正社員の賃金が引き下げられる場合も?

法的にハードルが高いことですが、正社員と派遣社員の賃金を同水準にする、ということは派遣社員の賃金を上げるだけでなく「正社員の賃金を下げる」場合も考えられます。

こうなると正社員の不満が出ることは避けられませんので、各企業は両者の待遇バランスをしっかり考えないといけません。

なお,賃金を下げる場合は,就業規則の不利益変更などの手続が必要となります。

※本ページにはPRが含まれます。

※本ページにはPRが含まれます。

②派遣社員のボーナス(賞与)への影響は?

派遣先均等・均衡方式の場合は、賞与が、派遣先の業績等への貢献に応じて支給するものであれば、派遣元事業主は、派遣先の従業員と同一の貢献である派遣労働者には、貢献に応じた部分については、派遣先の従業員と同一の賞与を支給しなければなりません。

労使協定方式の場合は、一般労働者の平均的な賃金の算定において、賞与の部分が含まれるので、派遣労働者の賃金にも賞与の部分が実際上は組み込まれることになります。

③派遣社員の交通費への影響は?

派遣先均等・均衡方式の場合は、派遣先で通勤手当が支給される場合には、同一の通勤手当が支給されなければなりません。

労使協定方式の場合は、実費支給をするか、それとも1時間あたりの所定額(令和2年の通達によれば74円)に相当する通勤手当を定めることにしなければなりません。

後者の方法による場合には、通勤手当は他の賃金と合算して支給してもかまいません。

④派遣社員の退職金への影響は?

派遣社員の場合、退職金が支給されないケースがほとんどでした…。

退職金についても、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式では扱いが違います。

派遣先均等・均衡方式では、退職手当の不支給はありえますが、派遣労働者と派遣先の通常の労働者のそれぞれの職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該退職手当の性質及び目的を照らして適切と認められるものを考慮して、不合理な待遇差であると判断されるようなものであってはなりません。

一方、労使協定方式では、退職金は、以下に述べる三つの方法のどれかによるものとなっています。

このうち前払い方式の場合には、退職金として支払われるのではなく、基本給等に上乗せして支払われる方式であり、この場合は、他の賃金と合算して支払うことができます。

労使協定方式における派遣社員のへ退職金の支給方法は、以下の3通りとされています。

※本ページにはPRが含まれます。

2020年の派遣法改正で派遣先・派遣会社が負うリスクは?

派遣法の改正でさまざまな恩恵をもたらしてくれるようですが、反面リスクもあります。

具体的なリスクを掘り下げていきましょう。

同一労働同一賃金違反に対する罰則や行政処分など

今回の法改正で、いくつかの行為が、新たに罰則や行政処分の対象となっています。

まず、労使協定方式を採用した派遣元事業主が、事業報告書に労使協定を添付して提出しなかった場合、厚生労働大臣から報告を求められることがありますが、それに従わなかったり、虚偽の報告をしたりした場合には、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

このほか、以下の場合には、許可の取消し、事業停止命令、改善命令という行政処分の対象となります。

- 派遣元事業主が、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者からの待遇等に関する情報の提供がないにも関わらず労働者派遣契約を締結した場合

- 不合理な待遇の禁止等に関する規定に違反した場合

- 労働者を派遣労働者として雇い入れようとするとき,または労働者派遣をしようとするとき等の待遇等の説明に関する規定に違反した場合

- 派遣労働者が、都道府県労働局に紛争解決の援助を求めたことを理由として、不利益な取扱いをした場合

また①との関係では派遣先も、所定の方法により派遣元事業主に対して比較対象労働者の待遇等に関する情報を提供しなかった場合は、勧告、公表の対象となります。企業名の公表になると、社会的信用にもかかわるので、注意する必要があるでしょう。

派遣先企業に追加された義務項目5つ

派遣先企業に追加された義務項目もあります。具体的に義務化された項目は以下の5つです。

- 教育訓練

- 福利厚生施設の利用

- その他の福利厚生の利用

- 派遣会社への情報提供

- 派遣料金についての配慮

①教育訓練

今回の派遣法改正では、「派遣社員にも正社員と同レベルの教育訓練を受けさせる」ことを派遣先企業に義務付けました。

義務ですので違反すれば指導・助言、勧告対象になってしまいます…。

②福利厚生施設の利用

ここで言う「福利厚生施設」とは食堂、休憩室、更衣室を指します。

派遣社員が円滑な業務をし、快適に働くために必要な施設で、これらの利用について正社員と派遣社員で扱いを変えるのは禁止されています。

③その他の福利厚生の利用

ここでの「福利厚生」は業務を円滑におこなうために派遣先の社員が通常利用するもののうち、先ほどの「福利厚生施設以外」のものを指します。

たとえば図書館、運動場、浴場、保養施設、体育館、売店、病院が該当します。

これらを福利厚生として通常利用している場合、派遣社員も同様に利用できるよう配慮が求められるようになります。

④派遣会社への情報提供

派遣元から情報提供を求められたとき、派遣先企業は自社社員に関わる情報・派遣労働者の勤務状況の提供を求められます。

派遣社員の待遇が適切かどうかを判断するためにも重要なポイントです!

⑤派遣料金についての配慮

「派遣社員の同一賃金同一労働」を実現するため、派遣先企業は派遣元の原資が確保できるようにするために、派遣料金について配慮することが求められます。

派遣元からの派遣料金に関する交渉の要請があれば、それにも応じなければなりません。

契約締結・契約更新時はもちろん、派遣の契約期間中でも派遣料金の配慮が必要になるので要注意です!

派遣法改正の影響で派遣切りが始まるかもしれない?

実は「派遣法改正の影響で『派遣切り』が加速するのでは?」とのウワサが出ています。

SNSでの声も紹介

SNSでも今回の派遣法改正に伴う「派遣切り」について、懸念の声が多く挙がっています。

すでに派遣法改正の影響で突然の派遣切りを宣告を受けた、なんて方も出ているようです。

#同一労働同一賃金 という法改正で #派遣社員 のわたくし、先週末急にクビ宣告!#派遣切り だね〜。3月末で契約解除とのことで、有給めちゃ残ってたから全部使うため本日から長期休暇&そのまま退職です♥次のお仕事は決まっています。前より時給上がるねん。わーい!がんばろᕙ( • ‿ • )ᕗ

— ぺたんこ (@petanko55) March 5, 2020

なるほど。なぜこのタイミングなのかと思ったら、派遣法改正が4月~適用されるのか。この派遣法改正でまさかの派遣切りに。。。

うー。やっと慣れてきたのに???— 阿部瞳 (@hitomi_abe) March 1, 2020

しかも一部では”新型コロナウイルス”をきっかけに派遣切りを進めると決定したところもあるようです。

【去年】

4月からの同一労働同一賃金で派遣切りを「検討」

↓

【今年】

コロナを機に派遣を切る方向で「決定」これ、夫の会社。

何気にこういう会社って多いんだろうなぁ。ただでさえここ数年派遣法変わったりして逆風吹きまくりなのに、コロナでますます立場が弱くなっている印象?

— さくら@元派遣バツイチ (@SakuraToDream) March 3, 2020

派遣法改正&コロナで、昨日の深夜、派遣切りに遭いました!!!

— みよこよみ*贋作『陰陽師』BOOTH通頒中 (@lleuad5seren) March 1, 2020

派遣法改正や同一労働同一賃金に関するセミナーはどこで受けられる?

派遣法改正、同一労働同一賃金に関してさらに詳しく掘り下げたい方は、セミナーに参加することで学習をさらに深められます。

具体的には以下の4つです。

- 地域の商工会議所

- 都道府県労働局

- 各自治体の労働相談窓口

- 一般財団法人人材サービス支援センター

①地域の商工会議所

各地域の商工会議所で派遣法や同一労働同一賃金に関するセミナーを開催しています。

セミナーだけでなく相談窓口も随時受け付けていますので、疑問点がある場合は詳しく聞いてもらうのもいいですね。

お近くの商工会議所はこちらから探してみてください。

②都道府県労働局

各都道府県の労働局でもセミナー(ほとんどが予約制)を実施しています。

以下で代表的な労働局を挙げましたので、それぞれのイベントページをのぞいてみてください。

| 東京労働局 | ホームページ |

| 大阪労働局 | ホームページ |

| 福岡労働局 | ホームページ |

③各自治体の労働相談窓口

上記のセミナーの参加に抵抗がある場合は、各自治体の労働相談窓口の利用を検討してみてください。

無料で労働法や労働問題に関するセミナーを受けられますので、セミナーを受けるのが初めてな方にオススメ。

| 東京都労働相談情報センター | ホームページ |

| 大阪府総合労働事務所 | ホームページ |

④一般財団法人 人材サービス支援センター

一般財団法人の人材サービス支援センターが派遣法改正のセミナーを実施しています。

2020年3月5日現在ではセミナーを終了していますが、今後再び開催するかもしれません。

なお過去に実施されたセミナーの内容は以下の通りです。

Ⅰ.基本事項の説明

1. 待遇決定方式の概要

(1)派遣先均等・均衡方式

(2)労使協定方式

(3)待遇決定方式の情報提供(派遣元→関係者)

(4)比較対象労働者の待遇情報提供(派遣先→派遣元)

(5)労使協定方式の必要事項(派遣元)

(6)派遣元・派遣先が講ずべき措置

2. 派遣元の派遣労働者に対する説明義務

(1)雇入れ時の説明

(2)派遣時の説明

(3)派遣労働者から求めがあった場合の説明

Ⅱ.実務上の対応準備のための説明

1. 新賃金額を算定

2. 厚生労働省「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル ~改正労働者派遣法への対応~」

(主な項目)

・「派遣先均等・均衡方式における派遣先からの情報提供」の書式例

・「労使協定方式の場合の労使協定書式」例

・実務上の点検・検討手順等

まとめ~2020年の派遣法改正に備えよう!~

最後に、今回紹介した派遣法改正のポイントをまとめます。

<派遣法改正の概要とポイント>

- 「同一労働同一賃金」の導入、そのための方法は「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」

- 派遣元による派遣労働者への待遇差の説明義務

<派遣先企業に追加された義務項目>

- 教育訓練

- 福利厚生

- 福利厚生施設の利用(配慮義務)

- 派遣料金に関する配慮(配慮義務)

- 派遣会社への情報提供(待遇情報以外は配慮義務)

2020年の労働者派遣法の改正の特徴は、派遣労働者の賃金を、派遣先の労働者との均等・均衡をとおして改善しようとする方式だけでなく、労使協定方式のように、一般的な労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金を保障するという方式で実現しようとした点にあります。

これにより、派遣労働者の賃金はどこまで改善するかは明確ではありませんが、派遣元は、法の趣旨をふまえて、派遣労働者の働きがいが高まるように、その待遇の改善を図る必要があります。

これに加えて、派遣先もできるだけ、派遣労働者の待遇の改善に協力することが望まれます。

派遣労働者の待遇の改善は、派遣労働者のパフォーマンスの改善につながるということを、派遣先は考慮しておく必要があるでしょう。

改正後には想定外の問題が起こるかもしれませんが、今はできることから初めて改正に備えましょう!